Catture accessorie di grandi elasmobranchi

nelle tonnare tradizionali della Sardegna

dal 1990 al 2009

La composizione delle specie e l’entità della cattura accessoria di grandi elasmobranchi nelle tonnare sarde hanno ricevuto poca attenzione nella letteratura scientifica.

Introduzione

Il Sardinian Large Elasmobranch Database (SLED), un progetto non governativo, raccoglie dati da osservazioni dirette, fonti dell’industria della pesca e revisioni della letteratura sulla cattura accessoria di grandi elasmobranchi nelle sei tonnare attive in Sardegna (Saline, Capo Testa, Carloforte, Portoscuso, Calasetta e Portopaglia) nel periodo 1990-2009. Durante questo periodo, sono stati documentati 42 eventi di cattura accidentale, comprendenti 15 razze Mobulid e 27 grandi squali appartenenti a dieci specie e sette famiglie (23% del totale delle specie di elasmobranchi segnalate nelle acque sarde).

Nonostante il basso numero di elasmobranchi catturati in questo studio non rappresenti una preoccupazione per la conservazione, tra le specie catturate vi sono alcune considerate rare e/o in declino in questa regione. La specie più abbondante catturata è stata Mobula mobular, mentre la specie di squalo più frequentemente catturata è stata Alopias vulpinus. Vi erano differenze nel tasso di cattura tra i sei siti, con il valore più alto registrato a Saline, Carloforte e Porto Paglia.

Anche se l’impatto delle tonnare tradizionali sugli elasmobranchi è inferiore rispetto ad altri attrezzi da pesca nel Mediterraneo, è fondamentale monitorare nel lungo periodo la cattura accessoria per valutare la presenza, la biodiversità e la conservazione degli elasmobranchi in aree precedentemente non studiate.La creazione di una comunità coesa può passare anche dal riconoscere i simboli caratterizzanti il territorio e dalla capacità di veicolare la sua storia e come, attraverso il riconoscimento e la condivisione di storie e vissuti, sia possibile creare un’identità collettiva capace di consentire alla comunità di riconoscersi come tale

e favorire la collaborazione.

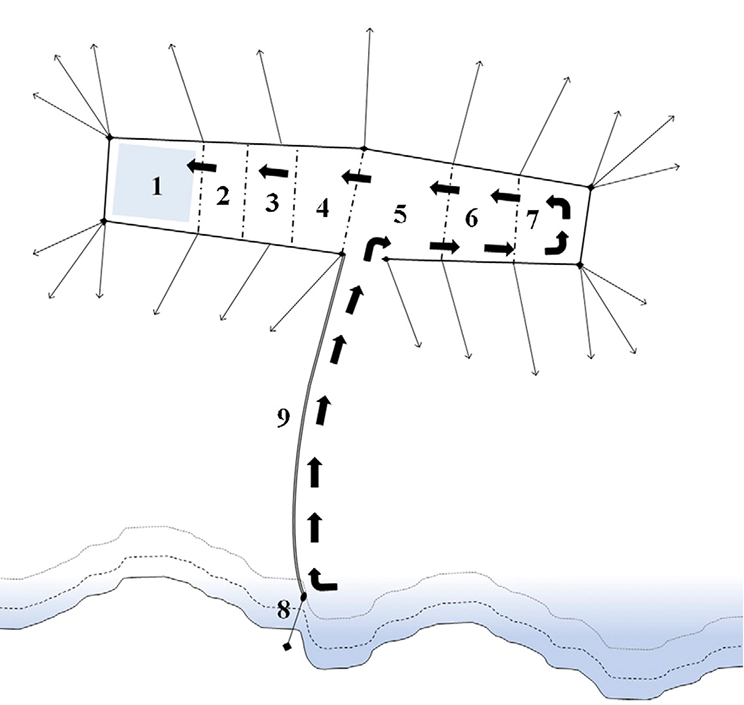

Diagramma schematico delle tonnare tradizionali. Le frecce indicano il percorso del tonno attraverso le singole sezioni della rete: 1. Camera della morte, 2. Camera di ponente, 3. Bastarda, 4. Bordonaro, 5. Grande, 6. Bordoneredda, 7. Camera di levante, 8. Pedale e 9. Coda.

Metodi

Durante il periodo 2004-2009, il progetto SLED ha raccolto informazioni tramite osservazioni dirette, fonti dell’industria della pesca e revisioni bibliografiche per valutare l’estensione e la composizione della cattura accidentale nelle sei tonnare tradizionali della Sardegna. I dati storici dal 1990 al 2003 sono stati ottenuti principalmente tramite interviste ai pescatori e analisi di fonti scritte.

Il tasso di cattura per unità di sforzo (CPUE) è stato calcolato per ogni sito sulla base del numero di giorni di pesca annui. Il periodo storico è stato confrontato con dati precedenti da Camogli e Baratti, due delle poche altre aree italiane per cui sono disponibili studi simili.

Risultati

Tra il 1990 e il 2009, sono stati registrati 42 eventi di cattura accidentale di grandi elasmobranchi, comprendenti 15 Mobula mobular e 27 squali appartenenti a nove specie e sei famiglie. I due eventi più rilevanti riguardavano l’aggregazione di tre M. mobular nel 1993 e di dodici esemplari nel 2007.

La specie di squalo più catturata è stata Alopias vulpinus (26% del totale), seguita da Cetorhinus maximus (10%) e Carcharodon carcharias (5%). Sono stati segnalati anche Isurus oxyrinchus, Carcharhinus brachyurus, Carcharhinus obscurus, Prionace glauca, Sphyrna zygaena e Hexanchus griseus.

L’analisi della CPUE ha mostrato che i tassi di cattura storici erano significativamente più alti rispetto al periodo attuale, suggerendo un declino delle popolazioni di elasmobranchi nelle acque sarde. Tuttavia, l’impatto della cattura accidentale nelle tonnare rimane inferiore rispetto ad altri metodi di pesca.

Discussione

Le informazioni raccolte dal database SLED hanno migliorato la conoscenza sulla cattura accidentale di elasmobranchi nelle tonnare sarde, fornendo nuovi dati sulla loro presenza e abbondanza. La riduzione della CPUE nel tempo potrebbe indicare un declino delle popolazioni di elasmobranchi nel Mediterraneo, come riportato in studi precedenti.

Sebbene le tonnare non rappresentino una minaccia significativa per la conservazione degli elasmobranchi rispetto ad altri metodi di pesca come i palangari e le reti derivanti, il monitoraggio a lungo termine della cattura accidentale rimane essenziale per comprendere meglio la biodiversità marina e promuovere politiche di gestione sostenibili.

Ringraziamenti

Questo studio è stato possibile grazie al contributo del Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Laguna di Nora e del suo presidente Giuseppe Ollano. Gli autori ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla raccolta dei dati, compresi pescatori locali, ricercatori e volontari del progetto SLED.