Ma cos’è una laguna?

Una laguna è un ambiente acquatico di transizione, dove si incontrano le acque dolci di fiumi e torrenti con quelle salate del mare. L’ecosistema lagunare è essenziale per la biodiversità, perché è popolato da una vasta gamma di organismi vegetali e animali. Il suo equilibrio ecologico è fragile e richiede cura e rispetto.

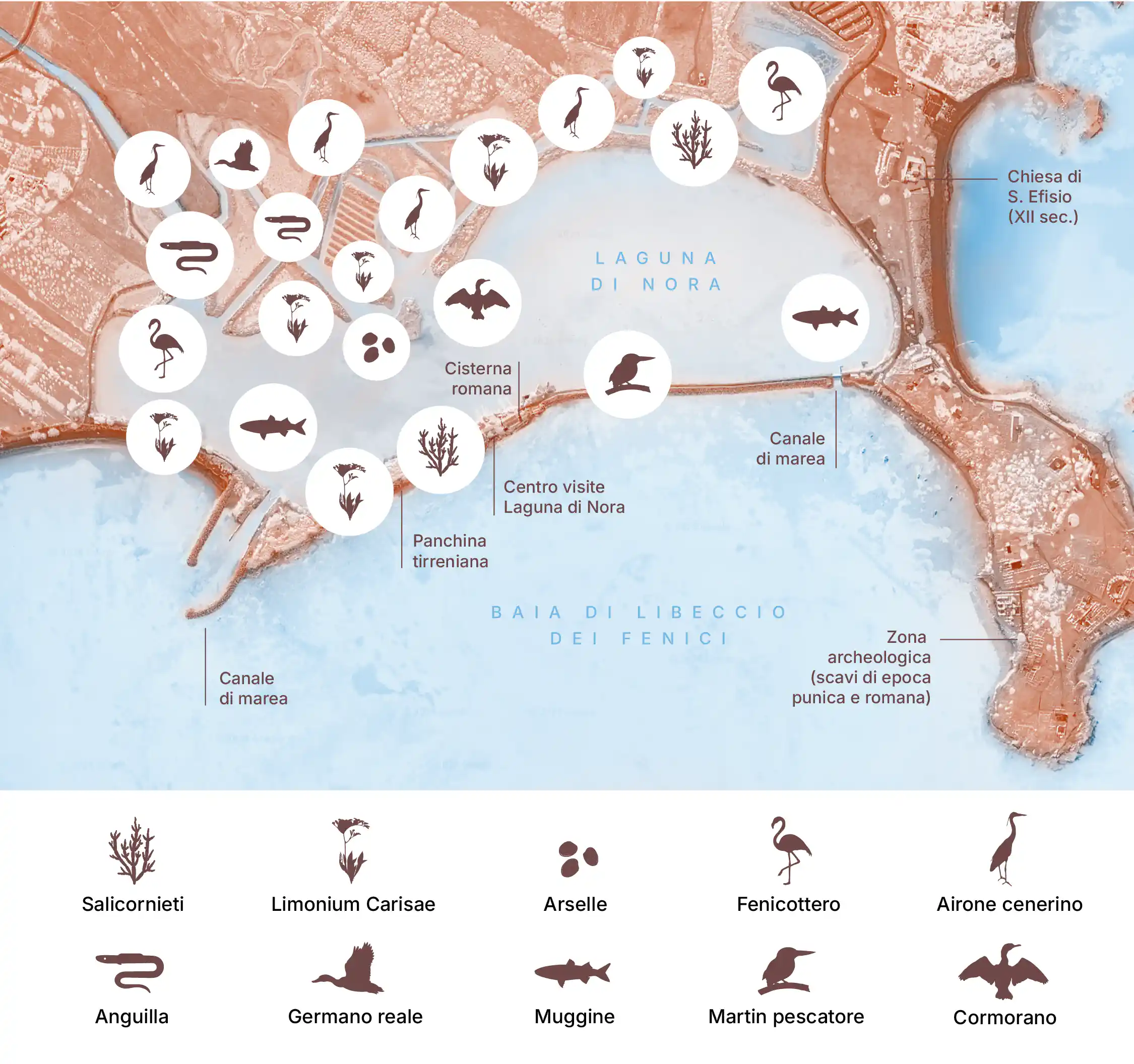

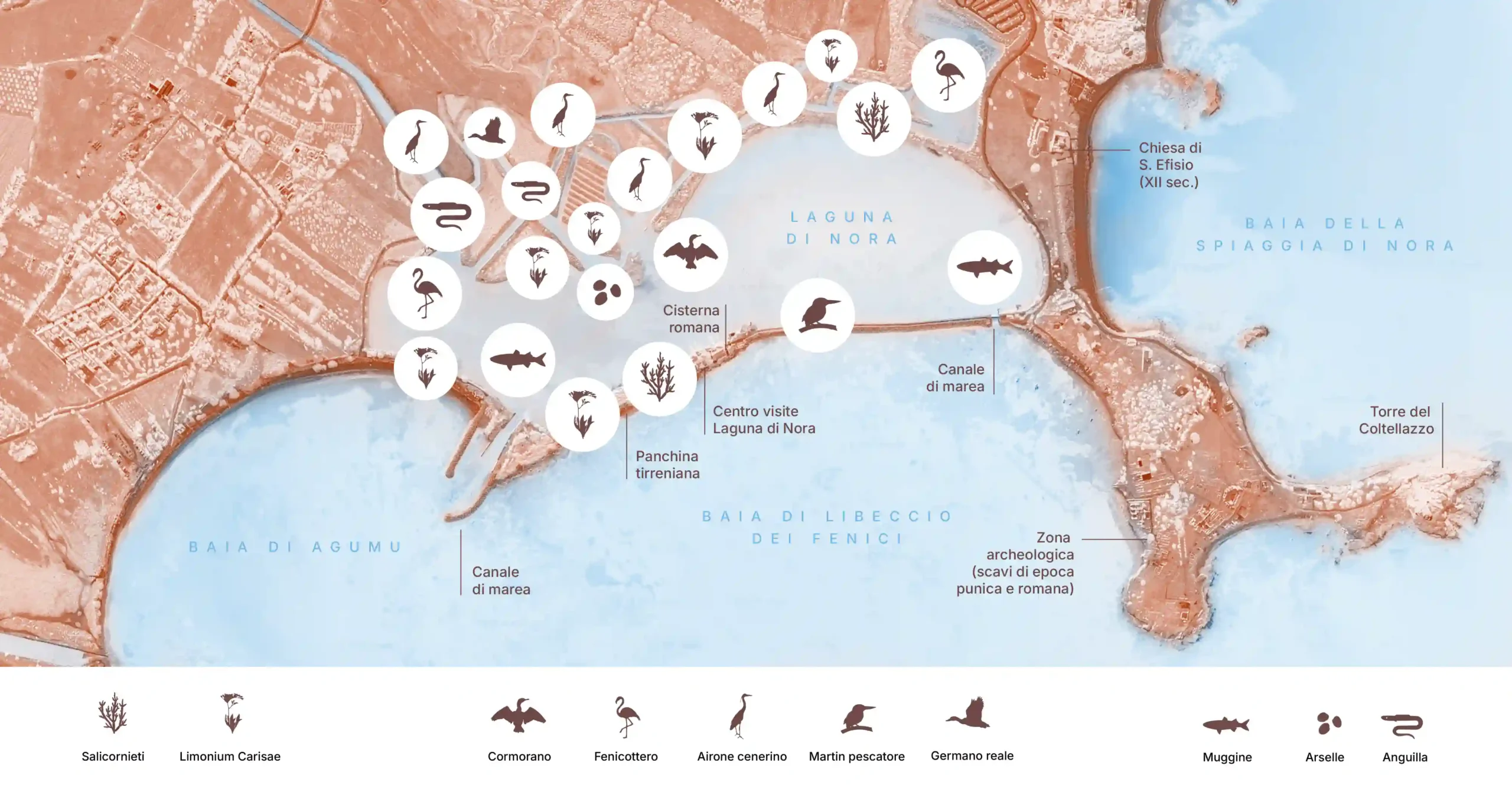

Basta uno sguardo oltre la spiaggia per scorgere un altro mondo: la laguna di Nora, gioiello naturale della Sardegna. Un ambiente tra terra e mare, rinnovato e alimentato dalle acque dolci del Rio Arrieras e dalle correnti di marea, che permettono un continuo ricambio delle acque con il mare.

Ma cos’è una laguna?

Una laguna è un ambiente acquatico di transizione, dove si incontrano le acque dolci di fiumi e torrenti con quelle salate del mare. L’ecosistema lagunare è essenziale per la biodiversità, perché è popolato da una vasta gamma di organismi vegetali e animali. Il suo equilibrio ecologico è fragile e richiede cura e rispetto.

Basta uno sguardo oltre la spiaggia per scorgere un altro mondo: la laguna di Nora. Un ambiente tra terra e mare, rinnovato e alimentato dalle acque dolci del Rio Arrieras e dalle correnti di marea, che permettono un continuo ricambio delle acque con il mare.

Il Parco lagunare di Nora oggi è protetto

Latitudine: 38°59’12.6″N

Longitudine: 9°00’23.8″E

ZSC IT B042216 “Capo di Pula” e Oasi di protezione faunistica e di cattura” Santa Margherita-Nora” (L.R. 23/1998).

In queste acque tranquille vivono anatre, aironi, garzette e rari gabbiani, immersi nei profumi della macchia mediterranea e nei colori della salicornia. Finché le acque dolci, ricche di nutrienti e non inquinate, continueranno a mescolarsi con le acque del mare nelle lagune, queste costituiranno ambienti preziosi per la conservazione della biodiversità.

Il Parco lagunare di Nora oggi è protetto

Latitudine: 38°59’12.6″N Longitudine: 9°00’23.8″E

ZSC IT B042216 “Capo di Pula” e Oasi di protezione faunistica e di cattura” Santa Margherita-Nora” (L.R. 23/1998).

Intreccio di acqua,

mare e terra.

Le lagune caratterizzano il paesaggio costiero di tutta la Sardegna. Le loro acque sono quasi sempre torbide e, se le assaggiassimo, ci renderemmo conto che a seconda delle stagioni sono più o meno salate.

Intreccio di acqua,

mare e terra.

Le acque della laguna sono quasi sempre torbide e, se le assaggiassimo, ci renderemmo conto che, a seconda delle stagioni, sono più o meno salate.

come cambia la laguna Durante l’anno?

D’inverno, il torrente con le sue piene tumultuose le dolcifica e le arricchisce di nutrienti importanti per i cicli vitali degli organismi che vi abitano. Durante l’estate, invece, la salinità delle sue acque aumenta notevolmente a causa della secca del torrente Arrieras e dell’evaporazione dovuta alla forte insolazione. Ad agosto, solitamente, la salinità della laguna di Nora supera di quasi 10 punti quella del mare, troppo perfino per cuocerci gli spaghetti!

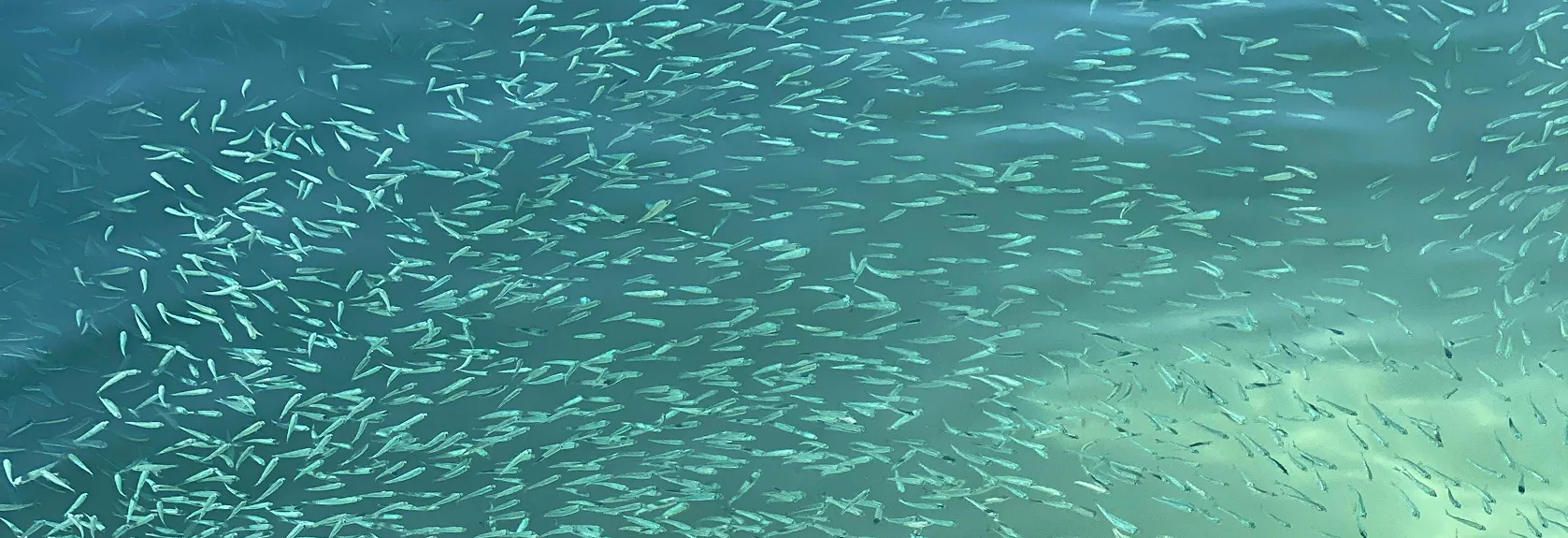

la laguna, la culla del mare

Molte specie di pesci migrano dal mare aperto per crescere nelle lagune. Il muggine, ad esempio, si riproduce in mare, ma il suo novellame tende a rientrare nelle lagune nuotando contro la corrente di marea, alla ricerca di plancton e riparo. Una volta raggiunta la maturità, i muggini tornano in mare per riprodursi, e così il ciclo si ripete. Il richiamo verso la laguna per i pesci nati in mare è determinato dalla grande disponibilità di cibo che queste offrono. Le lagune, infatti, sono tra gli ambienti più produttivi in natura. I fiumi che vi sfociano portano con sé sali minerali dilavati dai terreni attraversati.

Un mondo verde nel blu

I vegetali utilizzano questi “concimi”, insieme all’energia solare, all’anidride carbonica e all’acqua, per crescere e prosperare.

Tra le forme di vegetazione acquatica fondamentali per la vita nelle lagune ci sono le microscopiche alghe flottanti, chiamate fitoplancton, e le macroalghe, più grandi, ancorate al fondale.

Quando le alghe muoiono, vengono colonizzate da organismi microscopici come batteri e funghi, che le decompongono formando detriti. Durante la decomposizione, i detriti si riducono progressivamente, diventando cibo per milioni di piccoli organismi.

Gli animali più grandi si nutrono direttamente di questi piccoli organismi, e l’energia si trasferisce lungo la rete alimentare fino a organismi di dimensioni sempre maggiori.

L’avifauna lagunare

Nell’Oasi di Nora, tra paesaggi verdi, la laguna e il mare, volteggiano, si riposano durante le rotte migratorie e nidificano svariate specie di uccelli.

L’avifauna lagunare

Nell’Oasi, tra i paesaggi verdi, la laguna

e il mare volteggiano, si riposano durante

le rotte migratorie o nidificano svariate specie di uccelli.

quali specie svernano nella laguna di Nora?

- Marangone dal ciuffo

- Garzetta

- Airone bianco maggiore

- Fenicottero rosa

- Beccapesci

- Spatola

- Piviere dorato

- Gabbiano roseo

- Airone cenerino

- Tuffetto

- Cormorano

- Airone guardabuoi

- Fischione

- Canapiglia

- Alzavola

- Germano reale

- Mestolone

- Pavoncella

- Pantana

- Piro piro piccolo

- Gallinella d’acqua

- Frullino

- Beccaccino

- Volpoca

- Piovanello pancianera

- Folaga

- Gabbiano reale

- Spatola

- Nitticora

- Cavaliere d’Italia

- Occhione

- Corriere piccolo

- Fratino

- Piovanello comune

- Gabbiano corso

quali specie nidificano nella laguna di Nora?

- Gabbiano corso

- Occhione

- Fratino (possibile)

- Fratino (possibile)

- Gabbiano reale

- Gallinella d'acqua

- Volpoca

- Corriere piccolo

- Germano reale (probabile)

quali specie svernano nella laguna di Nora?

- Marangone dal ciuffo

- Garzetta

- Airone bianco maggiore

- Fenicottero rosa

- Beccapesci

- Spatola

- Piviere dorato

- Gabbiano roseo

- Airone cenerino

- Tuffetto

- Cormorano

- Airone guardabuoi

- Fischione

- Canapiglia

- Alzavola

- Germano reale

- Mestolone

- Pavoncella

- Pantana

- Piro piro piccolo

- Gallinella d’acqua

- Frullino

- Beccaccino

- Volpoca

- Piovanello pancianera

- Folaga

- Gabbiano reale

- Spatola

- Nitticora

- Cavaliere d’Italia

- Occhione

- Corriere piccolo

- Fratino

- Piovanello comune

- Gabbiano corso

quali specie nidificano nella laguna di Nora?

- Gabbiano corso

- Occhione

- Fratino (possibile)

- Fratino (possibile)

- Gabbiano reale

- Gallinella d'acqua

- Volpoca

- Corriere piccolo

- Germano reale (probabile)

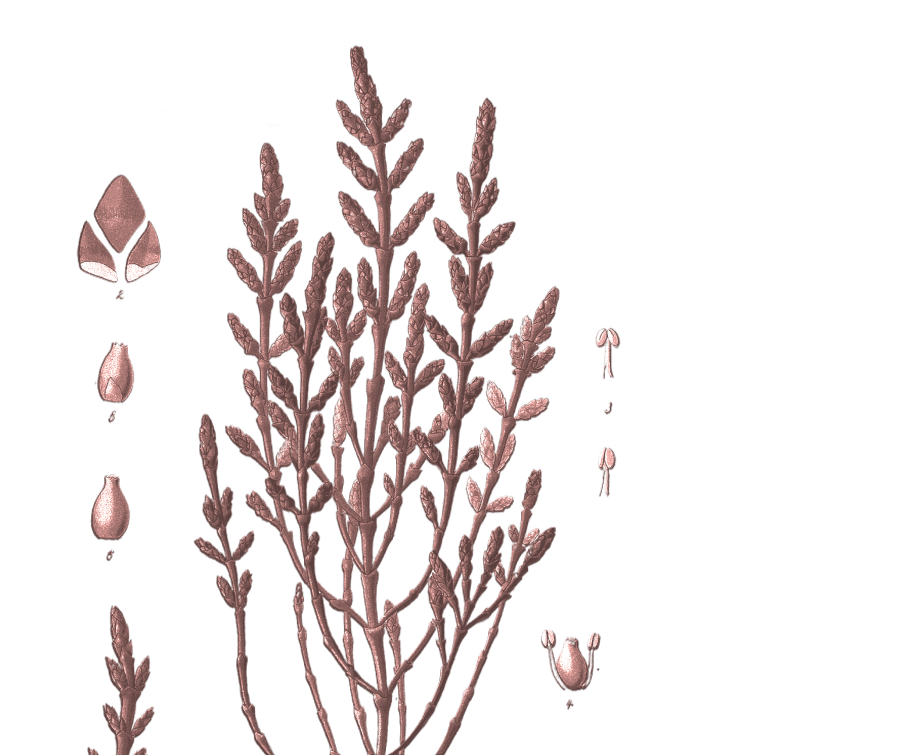

Le piante alofile

Le lagune rappresentano un ambiente difficile per la vegetazione, in cui le piante devono adattarsi a condizioni estreme.

Le piante alofile

Le lagune rappresentano un ambiente difficile per la vegetazione, in cui le piante devono adattarsi a condizioni estreme.

che caratteristiche hanno le piante alofile?

Le piante alofile sono in grado di tollerare elevate concentrazioni saline del substrato, grazie a meccanismi evolutivi che permettono loro di sopravvivere in questo habitat. Le piante alofile (o alofite) possono tollerare una concentrazione di cloruro di sodio (NaCl) tra il 2% e il 6%, rispetto allo 0,5% sopportabile dalla maggior parte delle piante. Hanno sviluppato diversi meccanismi per assumere acqua e sali nutritivi, tra cui:

- Aumento della concentrazione salina del succo cellulare, grazie all’accumulo di sodio, cloro e potassio. Le Salicornie, ad esempio, hanno un sapore salato.

- Assunzione dei sali con successiva eliminazione dell’eccesso tramite cellule secretorie presenti su fusti e foglie, che conferiscono alla pianta una consistenza porcellanacea, come nel caso del Limonium.

- Meccanismi di esclusione del sale a livello dell’apparato radicale, come avviene nell’Artemisia.

quali piante alofile vivono in laguna?

Tra la flora lagunare spicca la salicornia, che grazie alla sua resistenza all’aridità estiva e alla sommersione invernale, è estremamente versatile. Forma estese praterie attorno alle lagune, caratterizzandole con cambi di colore stagionali: dal verde in primavera al rosso in estate. I salicornieti accolgono nel loro interno altre piante alofile:

L’Inula, con le sue foglie carnose e un robusto apparato radicale, mantiene un verde intenso fino a fine estate, periodo in cui si adorna di vivaci fiori gialli. L’Obione, invece, sviluppa peli sulle foglie per eliminare l’eccesso di sali. Questi peli morti e il sale accumulato sulla superficie riflettono la radiazione solare, riducendo il calore e limitando l’evaporazione.

L’Alimo cresce prevalentemente nelle zone litoranee esposte ai venti. I suoi teneri rametti, macerati nell’aceto, sono utilizzati come condimento. La sua fioritura si estende da luglio a ottobre.

Il Limonio o Statice comune arricchisce la biodiversità delle aree umide salmastre, con una fioritura che si estende da luglio a ottobre.

Nella laguna di Nora, si trova uno degli endemismi più significativi della flora sarda, il Limonio di Isabelle e Caroline (Limonium carisae Erben), fiorisce da giugno ad agosto, trovando il suo habitat esclusivo nei pratelli lungo gli argini dei canali della laguna.

L’Habitat: patrimonio

e conservazione

La Laguna di Nora si trova all’interno del sito Zona di Conservazione Speciale (ZSC ITB042216) “Capo di Pula” e nell’area dell’Oasi di protezione faunistica e di cattura “Santa Margherita-Nora” (L.R. 23/1998).

L’Habitat: patrimonio

e conservazione

La Laguna di Nora si trova all’interno del

sito Zona di Conservazione Speciale (ZCS ITB042216) “Capo di Pula” e nell’area dell’Oasi di protezione faunistica e di cattura “Santa Margherita

-Nora” (L.R. 23/1998).

che territori comprende la ZSC e l’oasi di protezione faunistica e di cattura?

Il tratto costiero protetto si estende per circa 1850 ettari, dalla foce del Rio Pula (Foxi Durci) fino a Porto Campana, tra i comuni di Pula e Domus de Maria. È una delle aree più ricche di biodiversità nel Sud Sardegna e rappresenta in modo emblematico il sottosettore biogeografico sulcitano. Questa fascia costiera fertile è alimentata da diversi rii e ruscelli, tra cui il Rio Pula, il Riu Arrieras, il Riu s’Orecanu, il Riu Mannu, il Riu di Santa Margherita e il Riu di Chia. Questi corsi d’acqua sfociano direttamente nel mare o alimentano una serie di lagune e stagni costieri di elevato valore naturalistico.

La ZSC “Capo di Pula” comprende un’ampia varietà di sistemi ambientali: il sistema marino, quello umido costiero della foce del Riu Pula e della Laguna di Nora (Stangioni S. Efisio), il litoraneo tra Capo di Pula e la foce, e quello insulare di San Macario. Questi ecosistemi, seppur distinti, sono strettamente interconnessi.

quali specie rare e in pericolo vivono nell’Oasi Santa margherita- Nora?

Le piante sono importanti bioindicatori delle caratteristiche naturali e dello stato di salute dell’ambiente in cui si trovano e, fortunatamente, il territorio dell’Oasi vanta un numero elevato di specie vegetali indicatrici di un buon grado di naturalità.

Dal punto di vista floristico, la Laguna di Nora è un luogo di grande valore conservazionistico grazie alla presenza di piante rare ed endemiche della Sardegna. Tra queste, il Limonio di Isabelle e Caroline (Limonium carisae) è la specie più rappresentativa, presente esclusivamente nel comprensorio di Nora. Altre specie di rilievo includono il Limonio di Pignatti (Limonium dubium), endemico di Sardegna, Corsica e Sicilia, il Limonio con rami reticolati (Limonium retirameum), la Speronella sarda (Delphinium longipes), la Damigella glaucescente (Nigella arvensis subsp. glaucescens), e la Cressa (Cressa cretica), classificata come minacciata nelle liste rosse nazionali.

La Laguna di Nora è un sito che risulta regolarmente frequentato da numerose specie di uccelli, acquatici e no. Il comparto lagunare costituisce quindi, sotto il profilo avifaunistico l’ambito di maggiore rilievo della ZSC.

Perchè proteggerla?

Il Formulario Standard della ZSC elenca 30 specie ornitiche di interesse comunitario (art. 4 Direttiva 2009/147/CE). Tra queste, il Gabbiano corso (Larus audouinii) è l’elemento faunistico più rilevante dal punto di vista conservazionistico. Dal 1990, questa specie ha nidificato regolarmente nel sito, con contingenti che in alcuni anni hanno superato le 600 coppie, rendendo la Laguna di Nora uno dei siti di nidificazione più importanti a livello nazionale.

Negli ultimi 25 anni, tuttavia, si è assistito ad uno shift distributivo che ha portato ad un decremento numerico nell’areale storico, rappresentato da Sardegna e Toscana. Le colonie in queste regioni, che fino al 2012 rappresentavano l’80% circa della popolazione nazionale, si sono depauperate in favore di aree di nuova colonizzazione situate prevalentemente nelle coste ioniche di Sicilia e Puglia e in Campania (Ientile et al., 2016, Liuzzi et al., 2023, Amadesi et al., 2023).

Il racconto millenario

della Laguna

La Laguna di Nora non è sempre stata come la vediamo oggi. Fino agli anni ’50, infatti, l’area che oggi ospita la laguna era invasa dal mare, formando un ampio golfo naturale, protetto dai venti settentrionali e occidentali.

Il racconto millenario della laguna

La Laguna di Nora non è sempre stata

come la vediamo oggi. Fino agli anni ’50, infatti, l’area che oggi ospita la laguna era invasa dal mare, formando un ampio golfo naturale, protetto dai venti settentrionali

e occidentali.

Nora, la prima città della Sardegna fondata dai fenici

I Fenici sceglievano luoghi di approdo come promontori, isole, insenature e lagune. Per la sua morfologia, il promontorio di Nora era un punto di approdo ideale: la città fenicia possedeva tre punti sicuri di attracco (a NE, a SE e a NO) e una vasta laguna (l’attuale Laguna di Nora). I Fenici approdarono intorno all’800 a.C., quando Nora era soprattutto uno scalo mercantile, che presto divenne fondamentale per le rotte commerciali del Mediterraneo.

Nora, città Romana

Con la dominazione romana, a partire dal 238 a.C., Nora conobbe il suo massimo sviluppo e splendore. Tra il II e il III secolo d.C., la città si espanse notevolmente, con un sistema viario che la collegava ai centri agricoli e minerari dell’entroterra. Nel porto di Nora arrivavano navi cariche di merci da Spagna, Grecia, Gallia meridionale, penisola italiana e Africa. I Romani e i Punici utilizzarono per la costruzione della città i materiali estratti dalla Panchina tirreniana, che costituisce la Penisola di Fradis Minoris.

A testimonianza di queste attività, sulla sponda della laguna è ancora visibile la cisterna romana del III secolo d.C., utilizzata probabilmente per raccogliere acqua per l’estrazione.

Testimonianze fossili: la panchina tirreniana

La Panchina tirreniana, formazione geologica risalente al Pleistocene, (circa 1,8 milioni di anni fa) è composta da sedimenti marini ricchi di fossili, come molluschi e spugne. Il termine “Panchina” deriva dalla disposizione orizzontale dei sedimenti, che si sono cementificati nel tempo, creando una roccia compatta ma facilmente lavorabile.

Un ambiente da vivere

Speciale e protetto ma con rispetto puoi godere di questo ambiente ricco di sorprese e dai panorami mozzafiato

Un habitat da vivere

Speciale e protetto ma con rispetto puoi godere di questo ambiente ricco di sorprese e dai panorami mozzafiato